A.T.スティルが作ったオステオパシー

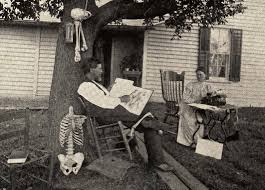

オステオパシーはアメリカのカンザス州で、アンドリュー・テイラー・スティル(A・T・スティル)医師が1874年に創始した、手による身体調整法をメインとして誕生しました。

現代のオステオパシーは一般的にはアメリカ以外の国では手技療法として普及しています。

オステオパシーは米国はもとよりヨーロッパでも広く法制化されていて(イギリス・フランス・ベルギー・イタリア・ドイツ・その他)、WHOでも代替療法の手技療法分野では高く評価されています。

オステオパシー誕生のきっかけ

スティルは医師でしたが、自分の子供数人を流行性の髄膜炎で失い、自分の医学知識で子供たちを救えなかった事を深く悲しみました。そして、本当の意味で身体を治すとはどういうことかを追求し、研究を重ねていきました。

その結果、身体を手による技術で調整する事で自然治癒力が働きやすくなり、身体が自分で自分の身体を治すという考えに至りました。

そして身体を治す主たる力となっているのは「血液とリンパ液と神経」であると考え、血液循環を良好にさせる事を中心に、オステオパシー技術を考案していきました。

スティルが残した言葉に「身体を治しているのは血液である。血液の中には出血を止めたり、外部から入った毒素を死滅させたり、身体を補修したり、余分に出来た繊維を溶かす物質も含まれている。この血液を身体中にくまなく巡らせるようにし、身体が自分を治すように仕向ける事をするのがオステオパシーの仕事である。」と語っていました。

その結果、身体を手による技術で調整する事で自然治癒力が働きやすくなり、身体が自分で自分の身体を治すという考えに至りました。

そして身体を治す主たる力となっているのは「血液とリンパ液と神経」であると考え、血液循環を良好にさせる事を中心に、オステオパシー技術を考案していきました。

スティルが残した言葉に「身体を治しているのは血液である。血液の中には出血を止めたり、外部から入った毒素を死滅させたり、身体を補修したり、余分に出来た繊維を溶かす物質も含まれている。この血液を身体中にくまなく巡らせるようにし、身体が自分を治すように仕向ける事をするのがオステオパシーの仕事である。」と語っていました。

オステオパシーの哲学的原理

オステオパシーの原理とは、オステオパスの行動を決定する、基本的、全般的、理論的ルールである。

これらの全体的な理解がすべての事象を決定付ける、治療の効果の正しさによって実証される。

・身体とは、分割できないひとつのユニットである

・構造と機能は依存し合っている

・身体の非常に完成度が高いため、自己調節、自己防御、自己治癒が可能である

・生命とは動きである

・液体の動きは、健康維持にかかせない

・神経は、液体制御と情報交換において主要な役割を果たす

・オステオパスは、結果と原因とを把握しようと努める

オステオパスとDOの意味

オステオパスとは、オステオパシーの教育をへたオステオパシーの専門家の事です。

DOとは・・・アメリカの場合はオステオパシー医師(Doctor of Osteopathy)の意味で、アメリカ以外の国では基本的にはディプロム・オステオパシー(オステオパシー卒業資格)の事を指します。

オステオパシー哲学とは

スティル医師が長年に渡って人間の体と精神、健康・病気・治癒などについて考えた医学的な考え方を「オステオパシー哲学」と表現しました。スティル医師は解剖学を重視していました。骨の形態、関節の構造、筋肉の付着部位、神経の走行と支配領域、血管の分布、全身の膜組織・・・すべての身体構造を学び、なぜ疾病が起きるのか、どうやって体は病や痛みを治そうとしているのか、どうすれば身体の自然治癒力を効率よく引き出せるのか…というような医学的な思索を考え続けることが重要であると説きました。

オステオパシーは手で筋肉や関節、内臓や神経、膜組織などに施術(手技療法)を行いますが、テクニックのみを指す言葉ではなく、スティル医師が考えたオステオパシー哲学・医科学・技術の総合的な物です。

オステオパシー診断法とオステオパシー的推論とオステオパシーの実践

オステオパシーには独特な診断法があります。

オステオパシーには独特な診断法があります。

全体的な症状や病歴、不調の現れ方、生活習慣などを確認するグローバルな問診法と、身体の状態を手で触診するオステオパシー検診法の二つの方法があります。

そして、一人一人にに合わせたオステオパシー・マニピュレーションを選択し施術を行い、その問題と関連する日常生活の改善のための指導を行います。